エネルギー環境教育教職員セミナー (沖縄)

~廃棄物問題をどう教材化するか~

| 開催日時 | 平成25年12月8日 (日) 10:00〜16:30 | |

|---|---|---|

| 会場 |

琉球大学50周年記念館 〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 |

|

| 内容 | 10:00~10:10 | 開会挨拶 |

| 10:10~11:10 | 講演・実験「放射能の基礎知識」 | |

| 11:10~12:05 | 講演「これからのエネルギー環境教育」 | |

| 13:05~13:50 |

情報提供「放射性廃棄物について」 |

|

| 13:50~14:10 | 講演「指導案作りの視点、沖縄の情報等」 | |

| 14:10~16:05 | グループ討議及びまとめ総評 | |

| 16:05~16:30 | 閉会挨拶、事務連絡 | |

ワークショップ 当日の様子

平成25年12月8日(日)沖縄県中頭郡の琉球大学50周年記念館において「エネルギー環境教育教職員セミナー ~廃棄物問題をどう教材化するか~」が開催されました。ご応募いただいた、沖縄県内の教職員や大学生(18名)にご参加いただきました。

冒頭、『沖縄には原子力発電所がなく、放射性廃棄物を身近に感じにくいと思うが、だからこそ自分たちに関わることであると考えるきっかけになるような授業づくりを考えていただきたい』という趣旨説明が行われました。

午前中は、子供向けの実験教室などを行っている高木利恵子氏のもと、放射線についての基礎知識を学ぶワークショップが行われました。霧箱で放射線の飛跡を観察したり、簡易放射線測定器で塩やカリ肥料など、身近なものの放射線量を測定したりしました。その後、京都教育大学山下宏文教授より、「これからのエネルギー環境教育」をテーマに、震災後のエネルギー環境教育やエネルギー環境教育の在り方や問題について海外の事例を踏まえつつ、講演いただきました。

午後からは、NUMOより、「高レベル放射性廃棄物について」「高レベル放射性廃棄物の処分方法」「地層処分と日本の地下利用」「諸外国の状況」などについて説明が行われました。さらに、物質を閉じ込めるガラスの性質を理解する実験や、粘土の粒子が水を吸って膨張する実験なども行われました。

グループ討議に入る前に、琉球大学教育学部清水洋一教授より指導案作りの視点・沖縄の情報について、日本のエネルギーの課題、温暖化対策、最終処分場のことをふまえてお話しいただきました。

グループ討議では「廃棄物問題の教材化」について、各グループで活発な議論が行われました。

参加者の皆さんは「小学校」「中学校」で授業を行う場合にどの教科のどの単元で展開するのが良いのか、4グループに分かれて議論を行いました。午前・午後の講演や実験の知識をふまえ、指導要領や教科書の学習単元と廃棄物問題をどのように結びつけるか、学習時期はどの時期が適切か、授業目標をどのように設定するか、などのアイディアを発表していただきました。

京都教育大学山下教授

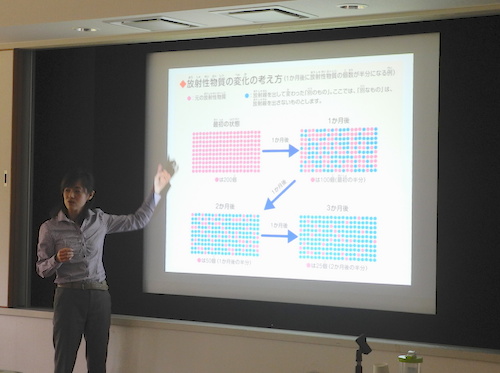

NUMOからの説明

グループ討論で出された意見(抜粋)

○原子力発電所の話で終わってしまうと、沖縄の子供たちには他人事になってしまうので、発電方法である波力発電や海水発電のことを学んだあと、環境に良い新しい発電方法「美らエネルギー」について考えてもらいたいです。

○小学校から中学校にかけて、段階的に学ぶのが良いと思います。沖縄県民にどうやって発電や廃棄物について当事者意識を持ってもらうかということが重要なので、小学校では家庭ごみの処理法から意識付けをしていきたいです。エネルギーを自分たちがどう消費しているのかということを考えるきっかけとなるような授業にしたいです。

○理科の授業で放射線、原発、廃棄物の管理について学習したのち、技術の授業で廃棄物の具体的な処理方法を学習することで、より正しい理解ができるようにしていきたいです。エネルギー環境教育に求められている「主体的に判断する資質や能力」を身につけるために、最終的に理科と技術の知識を身につけた後に自分の意見をもつという流れにしていきます。

○子どもたちがどのような知識を持っているのかを実態を踏まえ考えてから、子供たちに何を教えたほうがいいのかを考えました。一つのものを見ていい面と悪い面を見る視点を持たせたいので、原子力についても二つの視点で見られるようにしたいです。