エネルギー環境教育教職員セミナー全国大会

~授業案・事例発表交流会~

| 開催日時 | 平成26年3月9日 (日) 9:00〜15:30 | |

|---|---|---|

| 会場 |

東京国際交流館 プラザ平成 〒135-8630 東京都江東区青海2丁目2-1 |

|

| 内容 | 9:00~9:10 | 開会式 |

| 9:10~9:50 |

基調講演 「これからの時代に求められる「生きる力」―科学的に判断する力―」 |

|

| 10:00~11:40 | 授業案及び実践例の発表-1 | |

| 12:30~14:10 | 授業案及び実践例の発表-2 | |

| 14:20~15:10 | 特別講演「地層処分地選定ゲームの事例紹介と実習体験」 | |

| 15:10~15:30 | 閉会式 | |

全国大会当日の様子

平成26年3月9日(日)、東京都江東区の東京国際交流館 プラザ平成において「エネルギー環境教育セミナー 全国大会」が開催されました。ご応募いただいた全国の教職員の方々にご参加いただきました。

冒頭、NUMO西塔副理事長より「本日は、全国10か所で行われたセミナーの総仕上げです。それぞれの地域で指導案や教材を作成していただいたり、模擬授業を行っていただいたりいたしました。その紹介を本日行っていただきます。地層処分に限らず、エネルギー問題は複雑な問題です。日頃からエネルギー教育に取り組んでいただいている方に来ていただき、ありがとうございます」と、開催趣旨説明がありました。

その後、文部科学省初等中等教育局視学官・清原洋一氏よる「これからの時代に求められる「生きる力」―科学的に判断する力―」というテーマの基調講演が行われました。新しい学習指導要領やエネルギー環境教育の内容をふまえ、科学的に判断する力の視点から、これからの時代に求められる「生きる力」について、お話がありました。

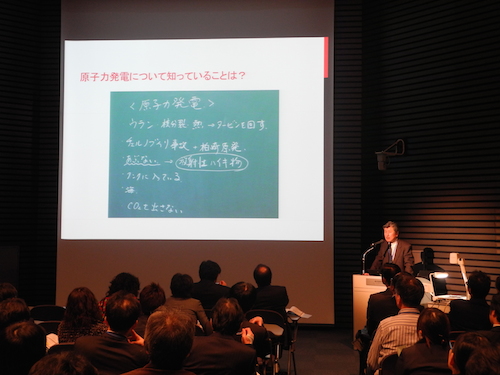

続いて、2つの会議室に分かれ、全国各地の教職員の皆様が作成した指導案や実施した授業についての発表がありました。会議室1では、中学校及び高等学校における多様な教科・領域におけるエネルギー環境教育の事例が発表されました。会議室2では、中学校社会科及び小学校の各教科・領域におけるエネルギー環境教育の事例が発表されました。それぞれの会場で、質疑応答の時間に活発な意見交換が行われました。

その後、静岡大学教育学部・萱野貴広氏による「地層処分地選定ゲームの事例紹介と実習体験」というテーマの特別講演が実施されました。まず、地層処分地選定のシミュレーションを行うことができるスマートフォン用アプリ「Think HLW!」について説明がありました。本アプリは、放射性廃棄物の処分地選定のために必要な視点の多様性に気づくこと、自分の考え方を認識して、他の人と議論を行う用意をすることが目的であると説明がありました。その後、参加者が実習体験を行いました。また、本アプリを使用して行われた中学校2年生を対象とした授業実践の発表がありました。

最後に、NUMO西塔副理事長より「熱心に率直に意見交換、事例発表をしていただいて感銘を受けました。何より、皆様が情熱を持って考えておられるということが分かりました。本セミナーの趣旨は、全国の皆様に理解を深めていただくためです。引き続き、ご協力をお願いいたします。」と閉会のことばがありました。

NUMO西塔副理事長

文部科学省初等中等教育局視学官 清原氏

分科会の様子

静岡大学教育学部 萱野氏

参加された先生方のアンケートより

○何か授業の中でヒントにならないかと思い参加させて頂きました。大変良いお土産ができました。早速試してみたいと思います。

◯以前は理科が多く報告されていましたが、社会科の実践事例が多くあり、参考になりました。

◯地層処分の必要性は、事実に基づいて、中立的な立場で、そのさけて通れない現実(問題の存在)と最も望ましいと考えられている方法と、世界の状況を加味して学習のスタートライン(小学校)に立つという観点で取り扱っていきたい。

◯答えが出ない課題に対して議論ををしていく取り組みが重要だと感じた。ただし、あまりに単純化した教材では誤った考え方を誘導するおそれもあると感じた。学的データ(根拠)による判断は重要だが、別の見方ができないか、他の切り口のデータはないかを問う姿勢が大切だと思う。

◯学習の必要性は歴史の中にあるのではないかと思います。このあたりが、私がお話を聞いていて改めて気づいたことでした。