エネルギー環境教育教職員セミナー (四国)

~放射線とエネルギー問題の課題を考える~

| 開催日時 | 平成25年12月21日 (土) 10:00〜15:00 | |

|---|---|---|

| 会場 |

サンポートホール高松 61会議室 〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー・ホール棟6階 |

|

| 内容 | 10:00~10:05 | オリエンテーション(開会挨拶) |

| 10:05~10:30 | 講演「学校におけるエネルギー環境教育」 | |

| 10:30~12:00 | 実習と講義「放射線とこれからのエネルギー環境問題」 | |

| 12:30~13:40 |

情報提供「放射性廃棄物の現状と課題」 |

|

| 13:45~14:40 | グループ討議 「授業案の作成に向けた課題の共有化と話しあい」 | |

| 14:50~15:00 | 発表 | |

ワークショップ 当日の様子

平成25年12月21日(土)、香川県高松市のサンポートホール高松において「エネルギー環境教育教職員セミナー ~放射線とエネルギー問題の課題を考える~」が開催されました。ご応募いただいた、四国地区の教職員の方々など36名にご参加いただきました。

冒頭、NUMOの富森部長から、「現状では、原子力発電から出てくるゴミの処分場ができていない。今の世代の方だけではなく、次世代を担う子供たちについても地層処分事業を理解していただきたい。そこで、先生方に授業で取り上げていただくことがあれば、どのように授業を行うか、お知恵を伺わせていただきたい」と開催趣旨説明がありました。

午前中は、学校法人 共立女子学園常務理事(元文部科学省初等中等教育局長)の辻村哲夫氏による「学校教育におけるエネルギー環境教育」というテーマの講演が行われました。東日本大震災前と後のエネルギー放射線教育と環境教育の状況について、教材の紹介を交えながらお話をいただきました。

また、エコット政策研究センターの中岡章氏による「放射線とこれからのエネルギー環境問題」というテーマの実習および講義が行われました。霧箱とドライアイスを使用して放射線を見る実験を交えながら、放射線の基礎知識や現在のエネルギー環境問題についてのお話をしていただきました。

午後は、NUMOより、「地層処分事業の概要」「高レベル放射性廃棄物がどれくらいあるのか」「高レベル放射性廃棄物の処分方法」「地層処分の特徴」「諸外国の状況」について、情報提供が行われました。その際、緩衝材に使用されるベントナイトの性質についての実験が行われました。

グループワークでは、「授業案の作成に向けた課題の共有化と話し合い」という議題が設定され、活発な議論がなされました。参加者の皆さんは4グループに分かれて議論を行いました。

共立女子学園 辻村常務理事

エコット政策研究センター 中岡章氏

NUMOからの説明

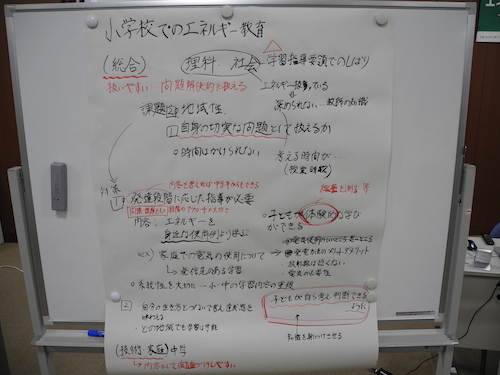

グループ討議で出された意見(抜粋)

○エネルギー問題を授業で扱う際、子どもの発達段階を考慮して設定していく必要がある。例としては、家庭での電気の利用など、自分の身近な使用例を通して学んでいく。そこから放射線は怖くないものであること、電気の必要性、発電方法のメリット・デメリットにつなげで学習をしていく。

○小学校、中学校で学習していく内容として、系統性を大切にしていく必要がある。エネルギーの問題を学習していくなかで、エネルギー問題をどうやって解決していくかが重要で、系統性を大切にして学ばせたい。

○エネルギー問題について、子どもが自ら考え、判断できるようにすることが大切である。また、教師として子どもたちに知識、情報を与え、子供が自ら考え、判断できるようにしていくことが大切である。

○理科であれば測定器を使用して放射線量を測ったり、社会科ではディベートを取り入れたりするなど体験型の授業をしていきたい。ディベートでは態度が一つにまとまってはいけないが、議論というのは大人の社会では必要である。